Den Sommerurlaub 2015 verbrachte Joe Biden mit seiner Familie auf Kiawah Island in South Carolina. Nach der Beerdigung von Sohn Beau, der kurz zuvor an einem Gehirntumor verstarb, diente das Urlaubsparadies südwestlich von Charleston als Rückzugsort für den Biden-Clan. Am 16 kilometerlangen Sandstrand versuchte der damals noch als Vizepräsident amtierende Biden Kraft zu tanken, sich von diesem Schicksalsschlag einigermaßen zu erholen.

Sieben Jahre später suchte Familie Biden erneut den Palmenstaat auf, um sich eine Auszeit vom regen Washingtoner Politikbetrieb zu gönnen. Präsident Biden kam der Zeitpunkt seines schon länger geplanten Urlaubs gelegen, musste er sich doch noch von einer Coronavirus-Erkrankung erholen. Als Risikopatient wurde ihm das Medikament Paxlovid an fünf Tagen verabreicht. Nach einem sich daran anschließenden negativen Testergebnis wurde Präsident Biden jedoch nur kurze Zeit später erneut positiv getestet. Für insgesamt 16 Tage musste sich Präsident Biden von der Außenwelt isolieren.

Überraschender innenpolitischer erfolg

Nach überstandener Krankheit zeigte sich Präsident Biden im Urlaub während eines Radausflugs am Strand von Kiawah Island sichtlich erholt und entspannt. Letzteres sicherlich auf Grund der Tatsache, dass Präsident Biden mit dem Inflation Reduction Act kurz vor der parlamentarischen Sommerpause ein regelrechter Coup gelang. Mehr als ein Jahr lang wurde an der Gesetzesinitiative gearbeitet. Die moderaten demokratischen Senatoren Kyrsten Sinema und Joe Manchin blockierten bekanntlich bis zum Sommer diesen Jahres die Verabschiedung.

Doch dann die Wende mit einem modifizierten und weniger teuren Vorschlag. Anhand der Parteilinien verabschiedete der U.S. Senat das Gesetz mit 51 zu 50 Stimmen, Vizepräsidentin Kamala Harris löste die Pattsituation zugunsten der Demokraten auf. Im U.S. Repräsentantenhaus votierten 220 Abgeordnete für, 207 Parlamentarier gegen das von Präsident Biden als „eines der wichtigsten Gesetze in unserer Geschichte“ bezeichnete Programm.

Das Hauptaugenmerk liegt bei dem Inflation Reduction Act, wie es schon der Name sagt, auf der Inflationsbekämpfung. Explizit soll hierbei das Haushaltsdefizit verringert, die Preise verschreibungspflichtiger Medikamente gesenkt, der Affordable Care Act für drei Jahre subventioniert und eine „gerechte Steuerreform“ durchgeführt werden. Von der Gesamtsumme in Höhe von $737 Milliarden sind $369 Milliarden für Investitionen in den Energiesektor und den Klimaschutz vorgesehen. So viele monetäre Mittel wendeten die USA bislang nicht zur Bekämpfung des Klimawandels auf.

Erfolgreiche innenpolitische Agenda

Der Inflation Reduction Act ist nicht der erste legislative Erfolg von Präsident Biden. Vor diesem Hintergrund unterzeichnete der 46. US-Präsident ebenso im August den CHIPS and Science Act. Das Gesetz fördert die Halbleiterforschung und -herstellung in den USA mit $280 Milliarden. Die Vereinigten Staaten wollen nach den negativen Erfahrungen der Lieferkettenunterbrechung, ausgelöst durch die Coronavirus-Pandemie, unabhängiger von Lieferanten, insbesondere aus Asien, werden. Das Gesetz wurde mit Stimmen aus beiden Parteien verabschiedet.

Im November vergangenen Jahres gelang Präsident Biden zudem ein überparteiliches Infrastrukturpaket, an dem zuvor noch seine Vorgänger Donald Trump und Barack Obama scheiterten. Mit dem Infrastructure Investment and Jobs Act werden zusätzliche $550 Milliarden in die Erneuerung von Straßen, Brücken und Schulen sowie für den Ausbau von Breitband, E-Ladestationen und die Sicherstellung von sauberem Wasser bereitgestellt.

The president has delivered the largest economy recovery plan since Roosevelt, the largest infrastructure plan since Eisenhower, the most judges confirmed since Kennedy, the second largest health care bill since Johnson, and the largest climate change bill in history.

(Ron Klain, Stabschef des Weißen Hauses)

Zur Abmilderung der ökonomischen Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie setzte Präsident Biden zu Beginn seiner Amtszeit zudem den American Rescue Plan Act mit knappen Mehrheiten im U.S. Kongress durch. Die Staatshilfen sahen die Rekordsumme von $1,9 Billionen vor.

Demokraten distanzieren sich von Biden

Präsident Biden konnte somit bislang eine innenpolitische Agenda in der Höhe von $3,5 Billionen (!) erfolgreich durch den U.S. Kongress bringen. Hinzu gesellt sich eine striktere Waffengesetzgebung, zusätzliche Unterstützungsleistungen für Kriegsveteranen, sinkende Benzinpreise sowie die niedrigste Arbeitslosenquote in fünf Jahrzehnten. Lediglich die weiterhin hohe Inflationsrate in Höhe von 8,5 Prozent im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat wirft einen Schatten auf die bisherigen legislativen Erfolge.

Paradoxerweise sind viele demokratische Amtsträger und Wähler dennoch der Meinung, bislang nicht viel erreicht zu haben. Infolgedessen sehen insbesondere junge und progressive Demokraten den Präsidenten weiterhin kritisch. Laut einer repräsentativen Umfrage von NBC News/ Generation Lab sprechen sich 73 Prozent der College-Demokraten gegen eine zweite Amtszeit von Präsident Biden aus.

Demokratische Politiker distanzieren sich des Weiteren vermehrt vom Präsidenten. In Ohio wirbt beispielsweise Abgeordnete Marcy Kaptur in ihrem Wiederwahlkampf mit den Worten, dass sie nicht für Joe Biden, sondern für ihre Wähler arbeite. Forderungen aus den eigenen Reihen, dass sich Präsident Biden nicht zur Wiederwahl stellen solle, runden die innerparteiliche Kritik ab. 61 Prozent der kalifornischen Wähler, einer der liberalsten Staaten der USA, befürworten diesen Appell laut dem Berkeley Institute of Governmental Studies.

Biden-Administration geht in die Kommunikationsoffensive

Die Biden-Administration versucht dem Einstellungsproblem vieler Demokraten und den herausfordernden Umfragen vor den Zwischenwahlen im November nun mit einer Kommunikationsoffensive entgegenzuwirken. In den nächsten Wochen sollen Regierungsmitglieder vermehrt durch die USA reisen und in Medien auftreten, um die bisherigen innenpolitischen Errungenschaften bekannt(er) zu machen.

Die Leitlinien sind hierbei, dass die Regierung ihre Wahlversprechen hielt und ihren Fokus niemals verlor. Ebenso soll damit geworben werden, dass sich das Weiße Haus und Kongress-Demokraten gegen Lobbyisten zum Wohle des US-amerikanischen Volkes durchsetzen konnten. Der Reise- und Medienblitz ist vor dem Hintergrund der Midterms auch nötig. Mit Ausnahme von George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verlor in der Moderne nämlich die Partei des Präsidenten bei Zwischenwahlen immer an Zustimmung.

It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something. (Präsident Franklin D. Roosevelt)

Präsident Roosevelt gilt derweil für Team Biden als der historische Orientierungspunkt schlechthin. Während der Great Depression verabschiedeten Demokraten unter Führung Roosevelts mit dem New Deal selbstbewusst umfassende Wirtschafts- und Sozialreformen. Bei den Zwischenwahlen 1934 konnten Demokraten daraufhin sogar jeweils neun Sitze im U.S. Senat und im U.S. Repräsentantenhaus hinzugewinnen.

Davon ist die Demokratische Partei im Jahr 2022 zwar weit entfernt. Das Halten einer knappen Mehrheit im U.S. Senat ist dennoch, auch auf Grund oben genannter legislativer Erfolge sowie qualitativ fragwürdiger republikanische Kandidaten, nicht unrealistisch. Präsident Biden könnte dann seinem nächsten Urlaub in South Carolina entspannter entgegensehen.

Bildquellen: Creative-Commons-Lizenzen (via Google); Forward Party; Canva.com; eigene Grafiken.

Bildquellen: Creative-Commons-Lizenzen (via Google); Forward Party; Canva.com; eigene Grafiken.

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wird in der Regel die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.

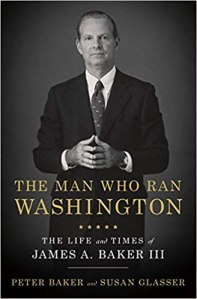

Perfektioniert hat dieses dunkle Spiel der Macht, welches schon nahezu an House of Cards erinnert, der republikanische Minderheitsführer im

Perfektioniert hat dieses dunkle Spiel der Macht, welches schon nahezu an House of Cards erinnert, der republikanische Minderheitsführer im