Am 24. Februar 2022 begann die Russische Föderation ihre vollumfängliche Invasion der Ukraine und löste damit den größten Angriffskrieg auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Moskaus Vernichtungskrieg geht nun in sein fünftes Jahr und dauert bereits länger an als der „Große Vaterländische Krieg“, wie der Zweite Weltkrieg in Russland bezogen auf den Einsatz der Roten Armee zwischen 1941 und 1945 genannt wird. In den ersten Kriegsmonaten konnte Russland ein Viertel des ukrainischen Territoriums besetzen. Doch seitdem befreite die Ukraine mehr als 30.000 km² des von Russland besetzten Territoriums, darunter beispielsweise die Regionalhauptstadt Kherson und das umliegende Gebiet der Hauptstadt Kyiv.

Dass die Ukraine gegen eine der (selbsternannten) stärksten Armee der Welt so lange stand hält, hat mit der Führungsstärke ihres Präsidenten Volodymir Zelensky, der ein von den Vereinigten Staaten angebotenes Exil ablehnte, sowie mit der Tapferkeit der Ukrainer zu tun. Unterstützt wurde die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zunächst von den USA unter Führung von Präsident Joe Biden und den liberalen Demokratien in Europa sowie von Kanada und Japan.

Mit Bidens Motto, dass die Ukraine „so lange unterstützt werden müsse, wie es nötig sei“, konnte die Ukraine bislang als souveräner Staat überleben. Doch die konstant zurückhaltende und zu langsame Lieferung von militärischem Gerät zögerte den russischen Angriffskriegs unnötig in die Länge und kam dem Aggressor zugute. Mit der abermaligen Amtsübernahme von Präsident Donald Trump zu Beginn des vergangenen Jahres haben die USA ihre (direkten) Waffenlieferungen an die Ukraine mittlerweile komplett eingestellt. Ebenso stehen die USA nicht mehr auf der Seite der Ukraine, sondern haben sich als „Vermittler“ zwischen russischem Aggressor und ukrainischem Opfer positioniert.

In den vergangenen vier Jahren wurden auf „1600 Pennsylvania“ zahlreiche Analysen und Hintergrundinformationen zum Thema veröffentlicht. Anlässlich des anstehenden vierten Jahrestages der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine sei im nachfolgenden auf ausgewählte Beiträge verwiesen.

21. November 2025: „Ein Friedensplan, der keiner ist“

Im November 2025 schlug Präsident Trump einen sogenannten „Friedensplan“ vor, der aus der Feder des Kreml hätte stammen können (oder gar stammte). Der 28-Punkte-Plan beinhaltete eine faktische Kapitulation der Ukraine gegenüber Russland und hätte bei Umsetzung die Sicherheitsinteressen Kyivs ebenso untergraben wie die der Europäischen Union. Ein solcher Diktatfrieden hätte die internationale Ordnung geschwächt und Moskau die Zeit für eine noch größere Eskalation gegeben.

20. Oktober 2025: „HIGH-FIVE mit Anna Kravtšenko: ‚Russland ist nicht an einem echten, nachhaltigen Frieden interessiert'“

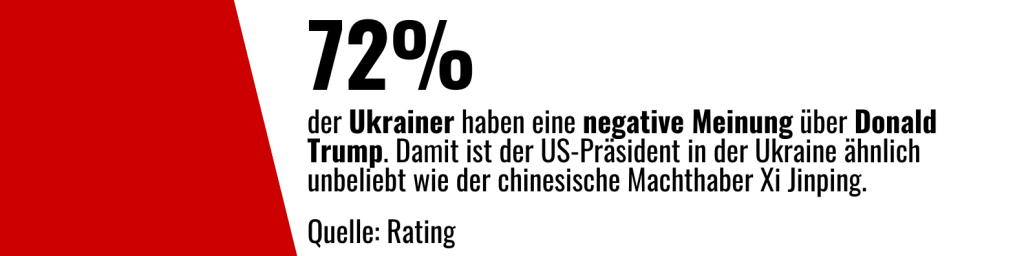

Präsident Trump prahlte damit, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Diesem Anspruch wurde der MAGA-Republikaner freilich nicht gerecht. Seit der Amtsübernahme von Präsident Trump hat die Russische Föderation gar seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine ausgeweitet. Im exklusiven Interview äußerte sich Anna Kravtšenko von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zur Osteuropa-Politik des 47. US-Präsidenten und zur Gefühlswelt der ukrainischen Bevölkerung.

06. März 2025: „Trumps russischer Neusprech“

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden die europäischen Großmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien von ihren expansiven Bestrebungen geheilt. Der russische Imperialismus überdauerte hingegen das Zarenreich, lebte in der von Russland dominierten Sowjetunion fort und agiert in der Russischen Föderation ungemindert weiter. Der russische Krieg in der Ukraine ist nur das jüngste Beispiel der imperialistischen Bestrebungen Moskaus. Trotz dieses historischen Fakts übernimmt US-Präsident Trump regelmäßig russische Desinformationskampagnen.

24. Februar 2025: „Drei Jahre nach der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine begann die wahre Zeitenwende“

Nahezu zeitgleich mit dem dritten Jahrestag der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine wurde Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Damit einher ging die wahre Zeitenwende, ist doch die Trump-Administration nicht primär an einem gerechten, nachhaltigen Frieden in Osteuropa interessiert. Vielmehr hat Präsident Trump an einem kurzfristigen eigenen Erfolg, Stichwort „Friedensstifter“, sowie an ökonomischen Vorteilen, Stichworte Mineralienhandel mit der Ukraine sowie Aufhebung der Sanktionen zu und wirtschaftlichem Handel mit Russland, Interesse. Daran hat sich auch im Jahr 2026 nichts geändert.

15. März 2023: „Richard Nixons Blick in die Glaskugel“

In den liberalen Demokratien Westeuropas war man der Meinung, dass Russland keinen Angriffskrieg beginnen würde. Eine naive Haltung, warnte doch schon der ehemalige US-Präsident Richard Nixon kurz vor seinem Ableben im Jahr 1994 vor „einem Virus des russischen Imperialismus, der die Charakteristik russischer Außenpolitik seit Jahrhunderten darstellt“.

24. Februar 2023: „Ignorierte Warnungen“

28. Februar 2022: „Vor zehn Jahren hatte Mitt Romney eine Vorahnung“

Doch nicht nur Nixon warnte vor dem russischen Imperialismus. Auch zahlreiche andere US-Spitzenpolitiker sahen die Gefahr in Osteuropa frühzeitig aufziehen. Präsident George W. Bush wollte auf Grund dessen die Ukraine in die NATO holen, der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney sah bereits im Jahr 2012 Russland als die „größte Bedrohung“ und U.S. Senator John McCain prophezeite zwei Jahre später eine russische Invasion der Ukraine. Doch all diese Warnungen wurden in Europa, insbesondere in Deutschland, ignoriert.

Link zum Beitrag „Ignorierte Warnungen“: Klick hier.

Link zum Beitrag „Vor zehn Jahren hatte Mitt Romney eine Vorahnung“: Klick hier.

13. Oktober 2022: „Boltons ungehörte Warnung“

Auch der sicherheitspolitische Falke John Bolton erkannte die russischen Expansionsbestrebungen. In seiner Zeit als Nationaler Sicherheitsberater versuchte Bolton insbesondere die Republik Belarus aus der Umklammerung Russlands zu befreien, da ansonsten (noch) größeres Ungemach entstehen könnte. Doch die gewaltsame Auflösung friedlicher Proteste rund um die erneut manipulierte belarusische „Präsidentschaftswahl“ 2020 mit Hilfe Russlands, die Demission Boltons als Mitglied der ersten Trump-Administration und die kurzsichtige Politik der Europäischen Union gegenüber Belarus sollten den schlechtesten möglichen Fall eintreten lassen: Belarus wurde zum Aufmarschgebiet der russischen Invasion in die Ukraine.

Ein Beitrag von Kai-Uwe Hülss M.A.

Bildquellen: Creative-Commons-Lizenzen (via Google); Canva.com; eigene Grafiken.

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wird in der Regel die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.